1月20日下午,哲学书院“哲学+”通识教育系列讲座第四讲于腾讯会议顺利开讲。此次讲座主题为《近代诗人共同的“幻象国度”——卢梭、席勒、荷尔德林》,讲座由我校哲学与政府管理学院教授、博士生导师、哲学书院专业导师戴晖教授主讲,来自校内不同学院的2000余名师生在线参与。

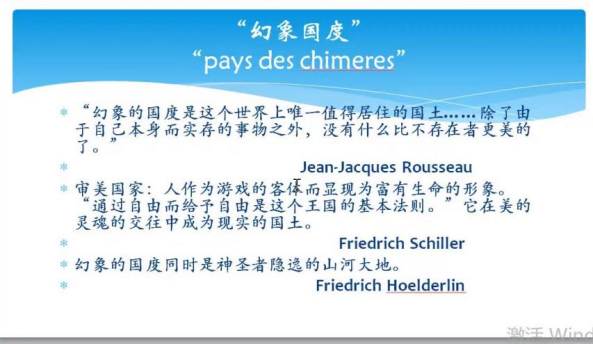

戴晖教授首先解释了讲座的主题,“幻象国度”是卢梭提出的,法文为“pays des chimeres”。此次讲座把卢梭、席勒、荷尔德林作为诗人的同盟介绍给大家,同盟的共同主题是“人的人性”。“人性”是一个古老的主题,古希腊的人性听从奥林匹斯山上众神的告诫,由宙斯的意志来主导;中世纪的人性在于神对人的惠爱。都是从不朽者开产出可朽者的具体生命的使命,即人的人性,或说人的规定。而文艺复兴之后进入公民时代,人性不再需要立神,而是由人自身来展现。语言上仍然经常会听到“人性的神圣性”“人性是神圣不可侵犯的”,但这个神圣不可侵犯要由人自己来捍卫,它的基础在人自身,不再把这神圣性放神或上帝那里。在这样的时代,卢梭、席勒赫尔德林各出手眼,用他们伟大而天才的创作给后人留下了如火如茶的幻象,给人的人性带来了生命力,推动了整个时代的精神。

同时戴晖教授提醒同学们注意两点,其一:今天的讲座要讲的“幻象国度”是公民时代对人性有着完美期许的“幻象”,呈现幻象和人性的真理之间的张力,是在真和幻的关系上来谈“幻象”。而不是虚无主义的“幻象”或当今后现代思潮影响下迷幻、破碎的“境戏”,而今天的我们就生活在这样破碎的境戏一般的生活状况当中,在这样巨大的落差下,如何来谈卢梭、席勒、荷尔德林的“幻象”?如何让这“幻象”变得可以相信?如何洞见其中的真理?这是我们的大问题。其二:今天要讲的三位诗人和当时的哲学家是交相辉映、相互影响的,他们之间是交互作用的关系。哲学是一条理性论证的路,诗是一个独立的呈现方式,是另一条路,但这两条路并行不悖,而且相互呼应。今天的重点放在诗,因为诗是哲学的源泉。当今的时代是多元的时代,思想也是多元的。绝对多元主义会陷入无所谓的破碎、无序,如何在多元当中建立起秩序,让生命变得多元而有序,同时更好理解我们自身、理解哲学、理解不朽的诗歌?这有关讲座的主题:人的人性的自由。

戴晖教授接着引用了反映卢梭、席勒、赫尔德林基本思想的三句话,依次简要阐释诗人的基本思想。

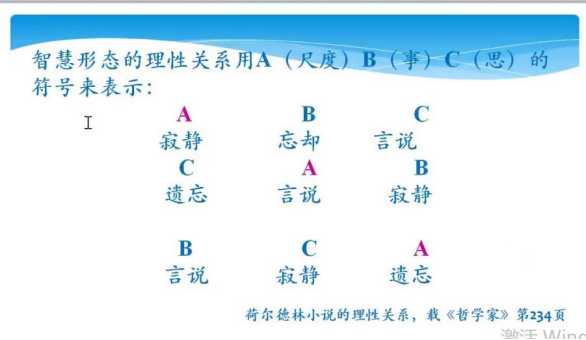

随后戴老师说到语言和终极不可言说的真实之间的关系,在中西方都得到承认。北宋圆悟克勤禅师将道与言的关系分为三个阶段:道本无言、因言显道、见道忘言。道本无言,道与言辞没有直接联系。但是在西方思想传统当中,“道”即“逻各斯”,“逻各斯”本身就具有言辞之义,它既是言辞也是理性,本身就表达了言辞和理性之间的关系。我们今天并不讨论理性关系本身或道本身,但是可以借助它来帮助理解今天的主题,以保证我们不停留于诗人思想的细节。智慧形态的理性关系如下,我们用三个符号来表达思想知识的规定:

在这个理性关系中,紫红色的一条线是思想的尺度,思想的尺度在此是贯穿性的。

戴老师接着举了同学们经常在朋友圈发九宫格照片的例子。为什么要发九宫格?因为一口气九张照片发出去可以发出有效的表达出你想要表达的多样性。理性关系也如此,它给我们提供了思想的整体性,也即洞见,没有整体性洞见是不可能的。

第一行:A B C,代表卢梭思想的理性关系;第二行:C A B 表示席勒;第三行:B C A 则代表荷尔德林。

随后戴晖教授结合作品详细介绍三位诗人的思想,第一位是卢梭。

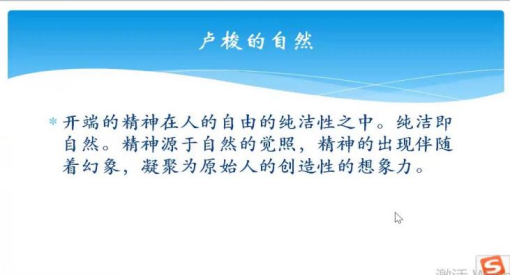

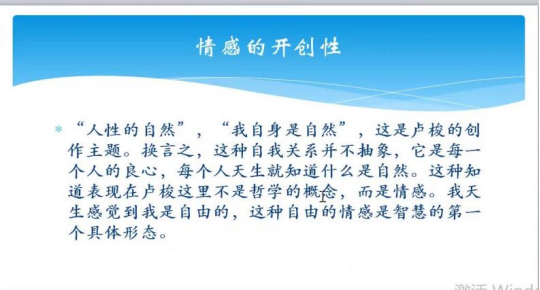

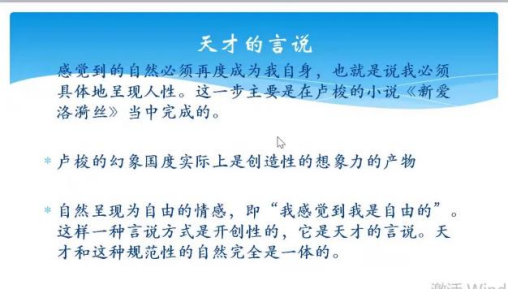

卢梭的思想的关键词是自然,他要回归自然。但卢梭的自然不同于今天常讲的环境意义上的自然,或者资源式的,给人提供生产、生活资料意义上的自然。卢梭的自然完全是一种思想,是自由的艺术、美的艺术思想。这样的一个思想产品叫自然。

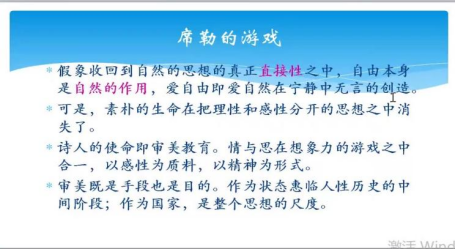

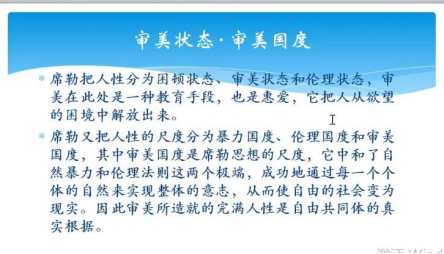

第二位是席勒。席勒继承了卢梭的思想,他在诗句中承认只有在卢梭的思想中,才能够人人皆兄弟。在洛克和霍布斯的思想中人都是私有财产的占有者,要经过自由财产的终结,这种法权关系再才来看是不是兄弟。卢梭的人人皆兄弟没有任何前提,这给人性带来的巨大的、理想性的、精神的欢乐。但在卢梭的作品,除了给人带来这种美和欢乐,同时又有一种伤感的格调,如同梦一样,梦很美,但力量较弱。而席勒的思想不是重复这美梦,而是为这个美梦打开新的格局。思想的欢乐要能够承受得住人性的自由必然给我们带来的痛苦、割舍、不被理解等。席勒把这样一种对欢乐的表达当作艺术家的任务。

席勒在其长诗《艺术家》中表达了这样的思想:艺术家作为时代的天之骄子,作为时代所选中的人物,他要承受得住自由原则给人性带来的必然的痛苦,然后来表达欢乐,使自由不再是内心的梦想,而是看得见的行动,是“我”言行的优美,是“我”在交往当中所奠立的审美国度。席勒在其审美思想中所强调的“以美为规范的行动”就表现在其戏剧作品的戏剧情节当中。所以戏剧是最适合表现席勒审美思想的艺术表现手段,在戏剧情节中,席勒充分彰显了理想的光辉。理想为什么有光辉?是因为它以有限表现了无限,人的行动都是有限的,在美的交往中表现无限者,这构成有限和无限之间的关系。

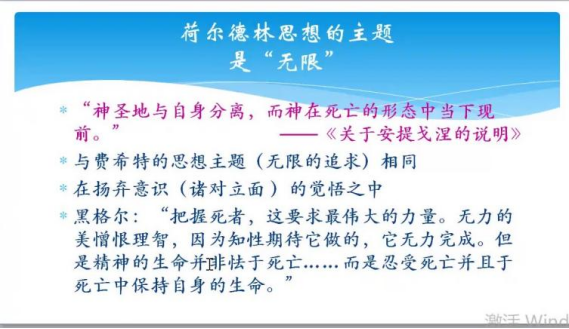

第三位是荷尔德林。他曾是席勒的学生,而且其作品模仿过卢梭和席勒。他思想的主题是“无限”

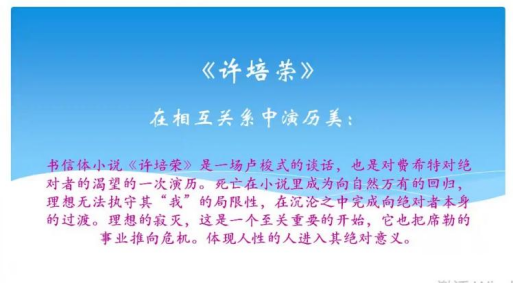

此次讲座主要讲解了他的小说《许培荣》,这部小说在艺术形式上模仿了卢梭书信体小说。《许培荣》中的语言充满了生命力,是在日常生活中难以获得的宝贵经验。

“死亡”在小说中成为向“自然万有”的回归。怎样的自然万有呢?卢梭式的。荷尔德林带着自己思想的宝藏回归到卢梭的自然、原始的寂静当中。所以这个自然万有,和卢梭既相同又不同。此处的“我”,可以代表意识哲学中的意识之我,也可以作为席勒“美的行动”中的主人公的精神之我。无论是在费希特的哲学还是在席勒的审美思想当中,都代表了一种用有限来表达无限的理想的行动。但理想迫不及待的“要自身”,要无限性,一切有限对它来说都是一种局限。所以它活泼的处于动态中,而在有限者的沉沦中,用费希特的话“向绝对者本身的过渡”,这就造成美的幻象的寂灭,也即理想的寂灭。

席勒要求有活生生的形象,要借助有限来表达无限的,而现在有限的理想要寂灭。“理性的寂灭”抽象来说指的是人的人性要进入自己的绝对性,具体的则体现在小说《许培荣》。戴老师结合小说情节讲述了从《许培荣》第二部开始展开的无限者本身如何传达自己,这种传达和时间这一意象密切相关。荷尔德林用自然的意象如季节、春夏秋冬,用来表达时间,而时间要传达自由、传达无限者的本身。时间在此是作为一个整体来出现的,春夏秋冬是在一个自然的循环当中,任何一个季节总是在和四季的关联当中出现,而不是孤零零的“这一秒”。

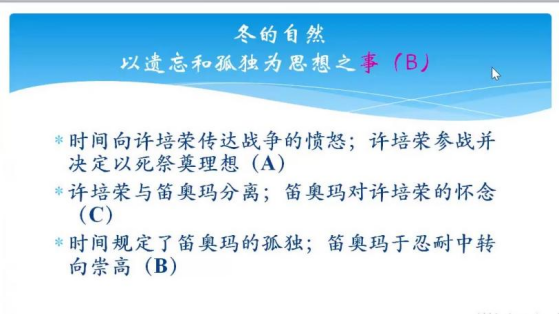

第一个季节是冬季。冬季的自然是以遗忘和孤独作为思想要表达的事情。

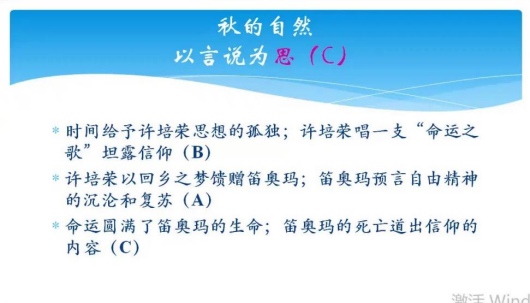

接下来的一个季节是秋的自然,它以言说为主题。言说体现了秋季所独具的正义和和平。美的心灵即男主人公许培荣,为了民族的自由而去行动,在战争中发言。行动,可以把它作为一种语言,它是一种战斗的语言。

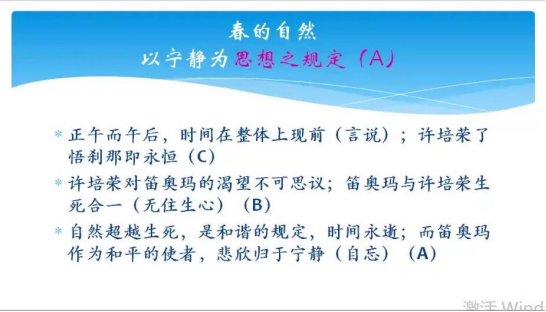

最后是春天,春天把宁静作为思想的规定。

回顾主题,第一个出现的是思想之事,即冬天是战争和孤独;那么第二个主题是秋天讲思想本身的公正,只是讲思想本身。最后爱人死后许培荣无法克服自己思想的局限,所以思想的整体性规定必须再度出现,必须能够跨越思想和思想之间的隔阂、有限性。所以当春天再来的时候,是思想的规定即思想的无限的尺度再度现前。

最后戴晖教授总结道:自然人的教养到此圆满了。从卢梭开始,以席勒的美的精神、美的幻象为境界,最后达到赫尔德林的山水世界,也即和谐而无限的自然的祖国。这里祖国可以理解为一种规定性。当然荷尔德林的祖国在小说《许培荣》中只是一个开始,具体的展开要到《祖国赞歌》中寻找,其意象会更丰富,而且是以荷尔德林最精湛的、令人赞叹的、前无古人,后无来者的诗歌这样一种表达形式当中。

讲座结束后同学们踊跃提问,戴老师就同学们提出的如何把握真与幻之间的平衡点、如何理解理想的寂灭、如何理解费希特的哲学中我和意识、个体和个体经验的区分等问题一一解答,向同学们推荐阅读书目,并勉励同学们要生活在自己的当下。