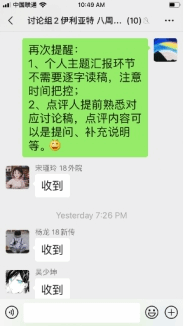

经过前期充分准备,2020年春季学期《审美与人生》课程的“古希腊智慧”系列讨论课于教学第七周陆续拉开帷幕。4月6日与4月10日晚19:30至22:00在微信讨论群分别举行了第一、二组讨论课。本周讨论课主题为“《荷马史诗·伊利亚特》中的哲学智慧”,围绕“缪斯的记忆与思念”及“阿基琉斯的捐弃怨恨”两大问题展开讨论交流。两组共有来自不同院系专业的十七名同学参与,课程助教敖安娜担任主持人。

作为本学期的第一次讨论课,为了让同学们更加从容地在线分享及问题回顾,采用微信群逐条语音形式进行。讨论课共分三个环节,从个人汇报、自由讨论到一句话小结,同学们准时上线,积极参与,热闹有序。

首先是个人汇报环节。同学们从生动活泼的简单自我介绍开始,分享了课程相关阅读情况和日常业余爱好,从未见过面的伙伴们一下子拉近了距离。接下来进入正题,同学们依次围绕个人讨论稿作主题汇报,结束后由提前指定的点评人进行点评。

(图:同学发言及点评)

个人汇报结束后,进入第二轮的自由讨论环节。同学们就各自感兴趣的话题相互提问解答,并补充分享自己的观点。在思维的碰撞中,相互启发,拓宽问题视野。对于未能在有限的讨论中尽释疑惑的问题,后期将由助教梳理汇总,向授课老师请教后再统一回复。

(图:自由讨论)

最后一个环节是讨论课小结。助教敖安娜转达了戴晖教授对同学们讨论稿认真准备的肯定,鼓励同学们继续在课程的指引下深入阅读。同学们分享了参加本次讨论课的心得体会,从前期的课程学习、阅读写稿再到线上讨论分享,纷纷表示讨论课获益匪浅,期待有更多交流的机会。

附1:部分学子感悟摘录

“关于讨论课,我觉得我收获还是挺多的。比如原先准备的发言稿,我其实没有打算把西方的神话体系加到我的讨论之中,但在听了前面学长学姐的发言后,还是觉得有些必要。然后就加了进来。哲学之间的交流,我觉得就是思想的碰撞吧,还是很期待在本学期以及往后的学习中,能够和大家进一步交流和探讨。”

——19级新传院 吴少坤

这次讨论课我收获还挺大的。第一是对记忆和思念的认识,之前不太理解,经过讨论课后我大概能明白缪斯记忆的全整性;第二是对生命的意义与可朽者人的关系的启发。此外,还要谢谢老师答疑解惑,虽然自己读得不太深入,但还是有对文字的感动。

——18级外院 宋瑾玲

“通过这次讨论课,我最大的感受真的是思想碰撞,通过大家的发言和自己的思考发现不同的问题维度,加深自己对问题的理解。接下来,对这门课还是充满期待的,期待更多的思想交流、引发自己更深的思考及课程的应用。”

——18级体院 张保安

“在我以前的认知当中,神所拥有的应当是普度众生,不应当像人一样纵欲,有大喜大悲,似乎都像门上的门神的画像一般威严。至少也应该像弥勒佛一般参透欲念,自由自在。但是在《伊利亚特》这部史诗中,我却看到了很多不同的地方。在《伊利亚特》中,由于有着神和人的共同出现,有着神与人的纠结,我们可以在其中更加真切地体会到神性和人性的差异。也正是因为此,我们可以窥见西方文明早期的不朽者和可朽者的关系,这可能就是中西方文明的差异之处吧。”

——19级体院 周圣尧

“解读《伊利亚特》这样的经典史诗,我们不能完全用现代人的思想和语言去概括它,有时候难免有所偏颇。同样一个问题,应该去多角度的辩证地多加思考,并不是只有一条路可以通向罗马。”

——18级生科院 段红霞

讨论课中能听到大家各自的思想是一个很神奇的过程。每个人对看到的同一本书阐述自己的不同思想,在这个过程中产生问题,这是自己一个人读书所远接触不到的。如果没有这门课程的话,我对《伊利亚特》可能就像看一本关于历史的书一样,只停留在了故事情节层面,进入不了它的思想中。

——18级新传院 杨龙

“我最大的感受是对于同一个问题,大家的看法和论证方式是多样的,比如说有的同学通过举例,有的进行总结性的描述……在讨论的时候可以收获很多别人的观点,对自己很有启发。”

——18级外院 杨雪琴

附2:推荐阅读书目

[古希腊]荷马著,罗念生 王焕生译,伊利亚特(全四册),上海:人民文学出版社,1997。

(图:荷马史诗之《伊利亚特》)