▍第四组海报

以“整体研究·意象研究·寓意解读·文本梳理”为主题的第四组讨论于6月2日晚顺利举行。讨论开始前,宗老师照例对主题文本的大致情况作了介绍,主要涉及《旧约》和《新约》的关联以及本次所讨论的文本的重要意义。她特别指出,基督信仰的价值观念在历史上改变了人们对待生命和弱势群体的态度,体现了其以“爱”的原则为核心的特质。应当尽量用科学的、客观的态度去解读和评价《圣经》,可以予以批驳,但即便如此,也应以敬畏的心态去对待。

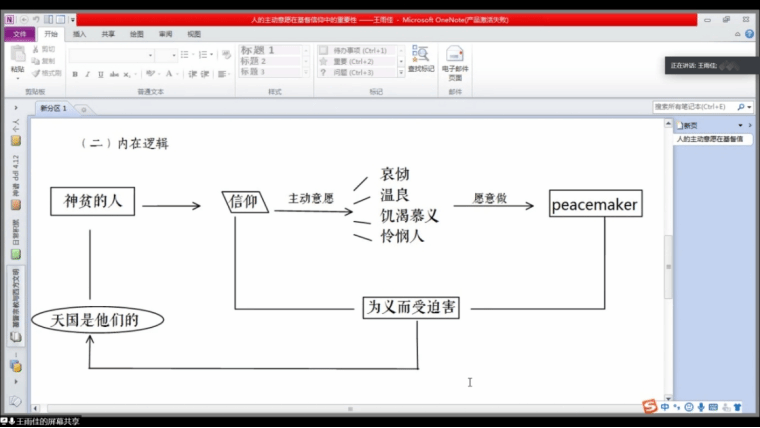

▍王雨佳同学在展示中

第一位发言的王雨佳同学论述了“人的主动意愿在基督信仰中的重要性”。卢海成同学指出,王雨佳的发言强调了人的主观意愿的重要性,尤其是突出了一个人即便只是有恶的想法(而无恶的行动)也是为基督的诫命所禁止的,这充分表明了基督教对“善”的意愿的绝对推崇。但是反之,假如基督徒从善的想法出发,却做了恶事,导致了不好的结果,该如何看待呢?高丽芳同学提出,基督教也有通过律法给出外在约束的方面,另外注重自己的内心纯洁主要是为了让他人也向善。王雨佳认为,如果一个人出于善的动机做了不好的事,其他人应当对其予以宽恕,他本人则可以通过忏悔来走向解脱。

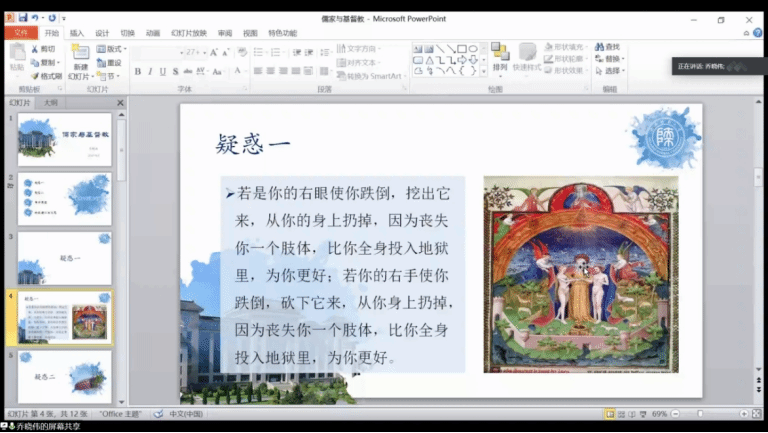

第三位登场的乔晓伟同学对基督教和儒家思想进行了比较。围绕着《圣经》中提到的要求犯错者“断手断脚”的问题,王雨佳同学认为,这主要是一种比喻的手法,只是用有关一种残酷惩罚的描述来警戒那些犯错和堕落的人,对他们的行为给出约束。乔晓伟同学则认为,这是《圣经》作者通过令读者感到害怕来起到震慑作用的表现。齐以恒同学提出,儒家主要是在道德层面上给出外在的规范,而基督教更多的是强调内在性的约束,对二者进行比较有什么现实意义吗?乔晓伟表示,这个问题给他提供了一定的借鉴意义,他会对这方面展开进一步的思考。

▍乔晓伟同学在展示中

第七位发言的高丽芳同学解读了耶稣所颁布的律法对信徒的成全意义。卢海成同学提出,在这些律法的实行过程中,基督教强调信徒内心的自觉接纳。基督教要求信徒爱他人,但又是通过应许进入天国的资格来引导他们向善的。这样一来,信徒们表面上是为了他人而行善,其实则是为了自己最终的幸福,这是否意味着基督教律法的实现要借助于信徒们自私的愿景呢?高丽芳认为,基督徒要行善事,确实有利己的一面,因为对下地狱的恐惧也在他们的行为选择上发挥着作用。但更重要的是强调善本身的崇高意义,而不是为了功利性的目的。

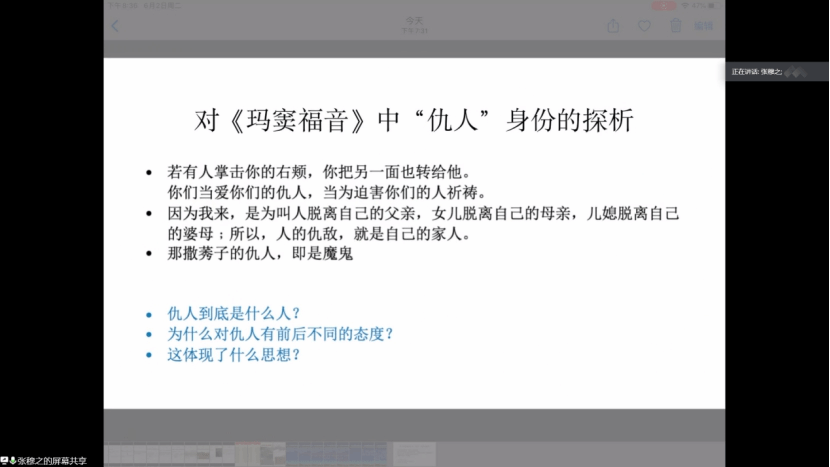

▍张穆之同学在展示中

第九位发言的卢海成同学表达了他的“基督教是一个单纯的强制性统治的宗教”的观点,他认为,在历史上,基督教会往往为了维持和扩大统治秩序而违背耶稣基督的诫命及其所奉行的“真理”,有时出现教会统治者的行为和教义完全相悖的现象。高丽芳同学指出,这类现象的出现有一个特定前提,即只有在政教合一的环境中,才会出现为了维持政治秩序而用强制性的手段来向大众灌输价值观念的情况。齐以恒同学则指出,对历史资料的征引常常会因资料提供者的主观立场而偏离客观,事实上各种历史叙事都难免具有视角性和主观建构性。因此最好先对基督信仰本身的内容有所把握,再对相关的问题给出评判。其他同学也依次进行了发言。

至此,经过为期一个多月的筹备和合作,《基督宗教与西方文明》在本学期的第二次讨论课也终于圆满落幕。通过对本次讨论主题的研究和交流,可以看到同学们对基督信仰的主要框架显然有了更加深入、全面、切身的体会和理解。在领会经文和教义的过程中,同学们也对基督教所奉行的价值理念和体现出的思维方式有了更具体的把握。期待在这门课程中的学习,能够使他们打开认识西方文明的一扇新窗户,在人类命运共同体的建设道路上焕发新生代的风采。