《中国哲学的世界》课程第二次讨论课已经在本学期第16周周末进行完毕。5月12日将第二次讨论课的包括主题、分组、举行时间、格式要求、考核要求等具体安排下发给了所有同学,6月3日审核、批改完了所有同学的讨论稿初稿,6月5日、6日、7日分别进行了四组讨论课。从第二次讨论课的讨论稿内容、讨论课的主题发言和提问讨论质量来看,相较于本学期第一次讨论课,同学们在哲学思维、学术专业程度、文献引用质量、讨论稿格式等等方面,所有同学都获得了长足的进步,这既展现了哲学书院老师的教学成果,也体现了哲学书院通识教育的价值和意义。

此次讨论课共分为4组,每组人数7或8人。讨论课分为主题发言和提问讨论两个环节,助教按照学生在每个环节的具体表现打分。

第一组(6-5) 19:00—21: 00 |

第二组(6-6) 14:30—16:30 |

第三组(6-6) 19:00—21:00 |

第四组(6-7) 14:30—16:30 |

孙诗颖 |

邓巧悦 |

张熙怡 |

王瑞 |

薛思雨 |

宋瑾玲 |

王至柔 |

袁嘉怡 |

杨静宜 |

樊力玮 |

覃怡佳美 |

鲁乐乐 |

王子安 |

周可 |

朱楚凡 |

徐浪 |

李选晋 |

杨雪琴 |

何丽伟 |

高然 |

霍美林 |

张磊 |

王亦清 |

王星入 |

张佳丽 |

周思琦 |

王雪凝 |

段红霞 |

丁点儿 |

|

赵智慧 |

杜彦臻 |

优秀讨论稿展示

讨论课分为主题发言和提问讨论两个环节,每个环节针对每位同学的具体表现分开打分。每位同学按照顺序进行自己的主题发言,主题发言结束后由其他同学针对主题发言同学所讲内容进行提问或谈自己的认识。从本次讨论课的实际情况来看,所有同学都能精心准备自己的讨论稿,在设备允许的情况下,一些同学还屏幕共享了自己的Word、PPT文件。

第一组讨论课

成员:孙诗颖、薛思雨、杨静宜、王子安、李选晋、霍美林、张佳丽、丁点儿

时间:2020年6月5日19:00—21:00

孙诗颖同学第一位发言,谈到儒家仁爱观与墨家兼爱观的区别,认为兼爱是一种无差别的爱,仁爱是一种有差别的爱,而兼爱观的缺陷在于它没有实践基础,并从兼爱的英文翻译变化看兼爱的丰富内涵。薛思雨通过比较分析儒家“仁爱”与墨家“兼爱”,认为墨家的兼爱观是在儒家的仁爱思想的基础上提出来的,以其“兼爱”来取代儒家的亲亲之爱,墨家的思想最具人民性,因为它将一切人都作为爱的对象,而仁爱思想并没有否定阶级,但一直以来是我国古代思想的核心。杨静宜比较了仁爱与兼爱的差异,提出仁爱是以自身为中心、由近及远的呈辐射状的爱,墨家的兼爱思想虽然对宗法等级制有了一定的突破,但仍存在阶级贵贱的区别。王子安认为儒家主张“仁爱”,墨家主张“兼爱”,二者同样借助于“天”来为道德实践作出解释,却在形上的精神层面和形下的实践方面截然不同。李选晋认为仁爱和兼爱在很多方面存在差异,有各自的可取之处,也有一些内在的逻辑悖论,因此对于二者理论的内在逻辑需要加以考察,对二者存在的差异也需要仔细辨识,在此基础上我们才能形成对儒墨两家核心思想的正确认识。霍美林首先从儒家仁爱和墨家兼爱思想的基本内涵出发,结合《论语》《墨子》的文本阐述各自的思想内涵,并从实践的角度,探寻了两种思想的可行性和适用性,最后结合现实,探讨其各自的积极意义。张佳丽同样先辨析了儒家 “仁爱”与墨家“兼爱”的差异,但却提出儒墨在义理上的辩论进而达到融通的观点。丁点儿通过对比分析“仁爱”与“兼爱”的理论内涵,从“孝弟为本”与“博大无私”,探讨两种学说各自的理论出发点;从“为仁由己”与“交相利”,理解分析“仁爱”与“兼爱”的动力来源。

在提问讨论环节,大家都积极热烈地就自己疑惑关心的问题互相提问并针对有异议的地方谈了自己的理解或感想。第一组同学主要就仁爱与兼爱的可实践性、仁爱和兼爱在当今社会的价值意义、儒墨两家的义利观、爱的践行等方面进行了热烈地讨论。

第二组讨论课

成员:邓巧悦、宋瑾玲、樊力玮、周可、杨雪琴、张磊、周思琦

时间:2020年6月6日14:30—16:30

按照发言顺序,每位同学一次进行自己的讨论课主题发言。邓巧悦从考察儒家仁爱和墨家兼爱的思想内涵为出发点,探究儒家“仁爱”和墨家“兼爱”理论的建构逻辑,比较、分析仁爱和兼爱思想的异同之处及二者具有的历史价值。宋瑾玲认为儒家的“爱人”是在强调身份的前提之下,在每一个阶层内部“行仁”;墨家则认为爱的对象是所有人,他们之间享受“爱”的权利是同等的。樊力玮主要探讨儒墨两家对于“爱人”思想的异同,认为“爱人”是儒、墨两家均主张的思想,都是关乎天下的和平理想。而在各自的学说里,“仁爱”是有差等的,“兼爱”是无差等的。周可则提出“仁爱”与“兼爱”分别是儒家与墨家思想的核心要义,其中“兼爱”思想正是墨子对儒家“仁爱”思想进行学习批判之后的产物,通过认识“仁爱”与“兼爱”的形成过程,理解“仁爱”“兼爱”的异同所在,可以体会两者之间的内在关联。杨雪琴指出面对混乱的社会局面,孔子和墨子都提出了“爱人”的主张,以此来构建社会伦理秩序,二者在具有一定相似性的同时,也具有诸多差异,如伦理动机、爱人的顺序、爱人的手段等方面有所不同。张磊认为儒家“仁爱”与墨家“兼爱”分歧的最大原因在于孔子和墨子出身不同,所处的时代也不同,但二者以人为本的理念又使得他们具有相同点,且二者最终目的都是为了百姓安居,如今实现中华民族伟大复兴的重要节点已经到来,我们要重新审视“仁爱”与“兼爱”。周思琦提出孔子以仁为最高的道德, 墨子以兼爱为最高原则, 可以说都是宣扬人类之爱,但是仁爱中没有消磨阶级差异,讲究先亲而后外,于现代社会有些不妥;墨家讲究兼爱,强调了爱无差,但也有其局限。

在提问讨论环节,第二组同学从理想与现实的关系、爱的动机、孔子墨子的出身、功利主义等方面进行了热烈地讨论,彼此交换个人的思考和意见,开拓了大家的视野。

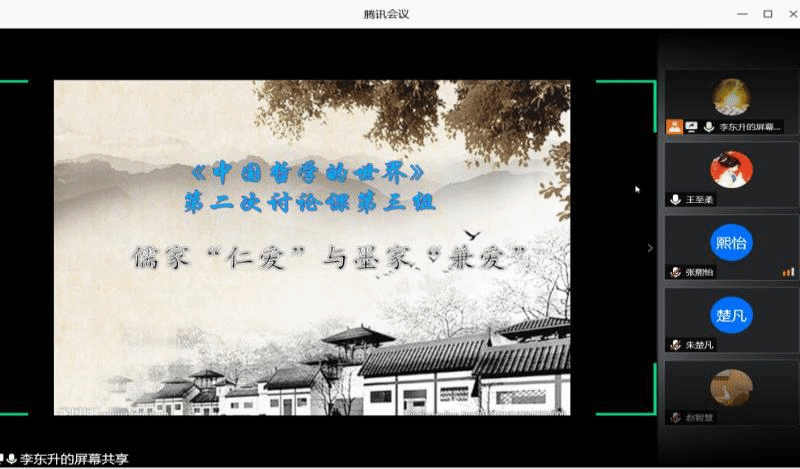

第三组讨论课

成员:张熙怡、王至柔、覃怡佳美、朱楚凡、何丽伟、王亦清、王雪凝、赵智慧

时间:2020年6月6日19:00—21:00

根据第三组制定好的发言顺序,每位同学依次进行了自己的主题发言。张熙怡提出墨家的“兼爱”与儒家的“仁爱”都围绕着人类之爱,都有一定的积极意义和局限性,墨家的爱理论上是一种无差等的爱,儒家强调的是有差等的爱,墨家与儒家两家关于如何实现爱的途径也存在差异。王至柔从两家学说或思考路径着手,由“爱”的视角看两者差异,分析儒墨两家“爱”的差别、归宿、演变、矛盾、本位、表述,并从“强调爱”、“为政建言”、“攻击异端”三个方面叙述了儒家墨家的相同之处。覃怡佳美为自己的主题发言制作了板书图片(见下图),她认为“孔子贵仁,墨子贵兼”,“仁爱”与“仁”学可以称得上是儒家哲学中的基本问题,而“兼爱”也则是墨家学说的核心,透过对儒墨两家仁爱观与兼爱观的比较,浅析两家学说之分野,进而可对儒家学说与墨家学说得到一个较好的把握。朱楚凡认为仁的主旨是“爱人”作为善而体现的仁,可仁是情境化的,不是死板不变的;墨家是想通过“兼以易别”的“兼爱”途径来消除那些“恶人贼人”的邪恶现象,而墨家兼爱则有着现实的无奈,并不是每个“侠墨”最后都会坚持着兼爱观。何丽伟则从对“天道”观入手,讲解了自己对于道家、儒家、墨家主要天道观思想的认识,并从天道入手考察了儒墨两家“爱”的异同。王亦清认为儒墨两家针对初秋战国时期礼坏乐崩、连年征战的社会现状而分别提出自己的政治理想,因此儒家“仁爱”与墨家“兼爱”两种哲学观点的范围区别并非是根本性的,而是有相通之处;但两者的具体内涵在阐发和证明的过程中,出现了不同的方式,“仁爱”与“兼爱”两种思想,在当今社会都有其积极价值。王雪凝认为面对社会秩序的破坏,儒墨两家分别提出了“仁爱”和“兼爱”作为救民治国的良方,二者皆提出以“爱人”治世,但二者的立足点、推衍顺序和特点又有所不同。赵智慧提出儒家的仁爱思想是一种自然思维,强调以血缘为纽带具有现实性;墨家的兼爱思想则是彻底地社会化的,要求人与人之间不分亲疏地彼此相爱相利,具有浓厚的理想主义色彩;不过儒家的仁爱思想和墨家的兼爱思想并非决然对立而是互相通达的。

在提问讨论环节,第三组同学都积极热烈地就自己疑惑关心的问题互相提问,主要讨论了天道与天志观念、墨家兼爱在现代社会的意义、儒墨思想的共通点、血缘宗法制和儒墨的政治理想等问题。

第四组讨论课

成员:王瑞、袁嘉怡、鲁乐乐、徐浪、高然、王星入、段红霞、杜彦臻

时间:2020年6月6日14:30—16:30

第四组同学按照提前安排计划,依次进行了自己的主题发言。王瑞认为墨子是历史上第一位儒家的反对者,其“兼爱”也与儒家的“仁爱”针锋相对,但墨家思想不切实际、过于极端的特点使它不得不遭受到主流的排斥与批评,也在一定程度上造成了自身的分离瓦解,从而逐渐于历史长河中隐退;与之相比,儒家的“仁爱”学说更显成熟,以其较高的现实性和可行性逐渐发展为各个朝代的官方思想。袁嘉怡提出儒家所提倡的“仁爱”观点和墨子所提倡的“兼爱”观点都体现了其“爱”的广泛性,它们的最终目的也都是结束天下纷乱,服务于社会稳定,但同时二者也具有多个方面的显著分歧,在“爱”等级差别方面、产生来源方面、实施目的方面,“仁爱”与“兼爱”就各自体现其特点。鲁乐乐则从儒、墨对待天鬼、丧礼的不同态度看“仁爱”“兼爱”,分析儒墨两家对待鬼神和丧葬之礼的态度以及造成该差异的内在原因,在这个层面解释了“仁爱”与“兼爱”的差异及其原因。徐浪认为先秦时期礼乐崩坏,人民生活困苦,儒墨两家各自提出了不同“仁爱”、“兼爱”的救世理论,墨家“兼爱”学虽是墨子批判儒家以“仁爱”为主的等差之爱而提出,但是两者并非全然对立,在某种程度上具有一致性,且随着社会发展,两者的发展有着一种儒墨趋同的态势,而这也对我们当代构建和谐社会具有启示意义。高然认为儒墨两家作为先秦时期的两大显学,针对当时的社会现状也都提出了自己的政治主张,儒家提倡“仁爱”,认为爱人是从“爱由亲始”到“泛爱众”的演变过程,认为爱是有等差的;而墨家则提出了爱不分等级、不分亲疏贵贱、不分远近的“兼爱”主张。王星入提出儒家的“仁爱”和墨家的“兼爱”都是十分具有教化意义的哲学观点,接着从“可否在社会上实现”的角度比较分析二者差别,认为“仁爱”是树上的苹果,我们跳一跳或许就能够到;但“兼爱”只是天上明亮的星辰,可望而不可即。段红霞认为儒家的仁爱思想与墨家的兼爱思想虽时代相近,但在目的、原则与对于社会制度的思考方面存在着诸多的差异,甚至是针锋相对现象,主要从政治背景、“爱”的原则、社会制度追求三个方面考察儒家“仁爱”与墨家“兼爱”的差别。杜彦臻提出儒家的仁爱和墨家的兼爱都肯定人与人之间应当相爱,但儒墨两家学说也有区别:孔子的仁爱是推己及人,由亲及疏,由近及远的有等差的爱;墨子则反对儒家的“爱有差等”说,强调爱无差别等级,主张不分远近亲疏厚薄的平等的爱,并认为儒家的“仁爱”作为一种社会道德规范是有阶级性的,是建立在统治阶级之上的,是不平等的,而墨家的“兼爱”才是真正的平等的爱。

第四组同学主要讨论了儒家与墨家的阶级性、儒墨后学的辩论、仁爱与兼爱的实践性、仁爱与兼爱的相通性、儒家对墨家思想的吸收以及墨家思想的弊端等方面进行了热烈地讨论。